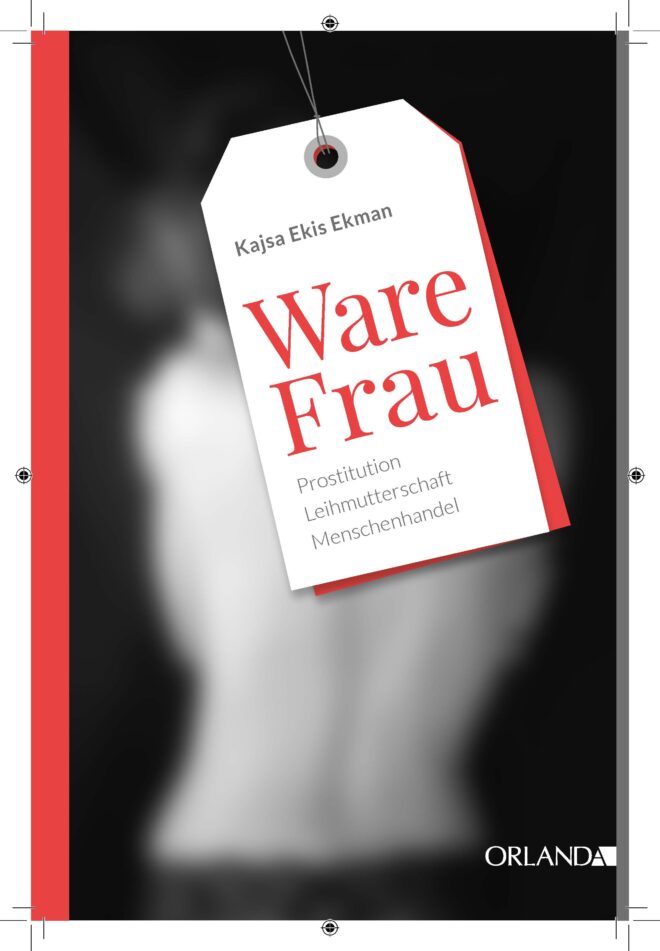

Radikalfeministische Theorie nimmt in hohem Maße Bezug auf wissenschaftliche Erkenntnisse und empirische Befunde. So begründen sich abolitionistische Positionen (die auf die Abschaffung der Prostitution abzielen) insbesondere in wissenschaftlichen Erkenntnissen über die Tatsache, dass vor allem marginalisierte (arme, ethnisch diskriminierte) Frauen in der Prostitution landen, und solche, die sexuelle (oder andere) Gewalterfahrungen machen mussten. Auch historisch-feministische Analysen bezüglich der gesellschaftlichen Position der Frau und der Reproduktion der Unterordnungsverhältnisse durch die Prostitution spielen eine bedeutende Rolle. Es ist sinnvoll und zielführend so vorzugehen, auch in Bezug auf andere gesellschaftliche Phänomene.

Leider werden in meinen Augen öfter mal einige Dinge durcheinander gebracht und mit wissenschaftlichen Begriffen oder Konzepten umher geworfen, deren Hintergründe vielleicht nicht immer so klar sind. Dieser Beitrag versucht hier ein wenig zu erklären und Ordnung zu schaffen. Dabei gilt: Ein Blogbeitrag soll und kann keine wissenschaftliche Abhandlung sein.

Grundsätzliches zu wissenschaftlichen Konzepten

Sozial- und Geisteswissenschaften versuchen Gesellschaft und gesellschaftliche Mechanismen erklärbar zu machen. Man spricht deshalb auch von der „Psychologie der Gesellschaft“. Individuelles und menschliches Verhalten wird demnach in Bezug auf das Kollektiv (die Familie, die Peer Group, die Subkultur, die Gesellschaft eines Landes, …) analysiert.

Nicht nur weil gesellschaftliche Entwicklungen nicht statisch sind, sondern ständigen Veränderungen aufgrund vieler Faktoren unterworfen sind, kann man diese Analysen auch als Annäherung an Phänomene verstehen, die immer wieder weiterentwickelt und überprüft werden müssen. Selbst eine Theorie, die im Verlaufe weiterer Forschung empirisch widerlegt werden kann, kann deshalb durchaus Erkenntnisgewinne hervorbringen. Manche Theorien und Konzepte sind auch in der Lage Teilphänomene zu erklären, scheitern aber in anderen Punkten. Auch müssen Konzepte immer in ihrem historischen Kontext betrachtet werden.

Gesellschaftswissenschaftliche Analysen sind nicht vergleichbar mit mathematischen Gleichungen: Einmal aufgestellt, kaum mehr in Frage gestellt. Das ist der Komplexität menschlichen Verhaltens und sozialer Interaktionen geschuldet. Und trotzdem gelingt es ihnen Dinge zu erklären und begreifbar zu machen. Das müssen wir uns vergegenwärtigen.

Ethnologische Paradigma – ein Kurzüberblick (= Wissenschaftliche Ebene)

Die Ethnologie ist eine Wissenschaft, die sich traditionell mit anderen Gesellschaften und Kulturen („dem Fremden“) auseinandersetzt, während die Kulturanthropologie/Volkskunde sich eher mit der heimischen Gesellschaft und Kultur auseinandersetzt („das Eigene“). In der zeitgenössischen Wissenschaft sind die Grenzen nicht mehr ganz so starr, so befassen sich sehr viele Ethnographien auch mit Aspekten der „eigenen“ Kultur. Das Fach hat im Laufe der Zeit vielfältige und tiefgreifende Wandel durchgemacht: Von der Lehnstuhlethnologie (ForscherInnen, die am heimischen Schreibtisch Theorien entwickelten) hin zu verschiedenen Formen des Eintauchens in das Untersuchungsobjekt (langzeitige Feldstudien, „going native“, …). Auch die theoretischen Konzepte wurden entwickelt, diskutiert, weiterentwickelt oder verworfen. Ethnologische Forschung arbeitet in hohem Maße deskriptiv (beschreibend). Detaillierte Aufzeichnungen und Protokollierungen sowie Tonband- und Filmaufnahmen sollen es Dritten ermöglichen Gedankengänge nachvollziehen und einer kritischen Überprüfung unterziehen zu können. Das ist wichtig, da Interpretationen nie frei von eigenen Denk- und Wertungsschemata sind.

Folgende wichtigen Strömungen werden in Bezug auf Kulturentwicklung unterschieden (Achtung, nicht vollständig!):

Evolutionismus (18. /19. Jahrhundert)

Der Evolutionismus der frühen Lehnstuhlethnologie ging in seiner darwinistischen Prägung aus von einer unilinearen Gesellschafts- und Kulturentwicklung, die jede Gesellschaft in der gleichen Weise durchlaufen werde. Adam Ferguson (1723-1816) beispielsweise prägte das bekannteste Drei-Stufen-Modell: Wildheit –> Barbarei –> Zivilisation. Den „primitiven“ Völkern wurden also „entwickelte“ Völker gegenüber gestellt und eine klare Wertung vorgenommen. Bei James George Frazer (1854-1941) ging hingegen von folgendem Modell aus: Magie -> Religion –> Wissenschaft. Diese Theorie wurde kritisiert für ihren Ethnozentrismus und ihre wenig fundierten Kenntnisse über andere Kulturen.

Evolutionistische Arbeiten waren stark geprägt von kolonialistischen Vorstellungen über „die Anderen“. Relikte evolutionistischen Denkens in politischen Diskussionen finden sich auch heute noch sehr oft in politischen Diskussionen, wenn andere Kulturen als „rückständig“ beschrieben werden und die eigene als „weiterentwickelter“. Oder wenn gesagt wird eine Gesellschaft ist noch „im Mittelalter steckengeblieben“.

Kulturrelativismus (auch: Amerikanische Kulturanthropologie) (19./20. Jahrhundert)

Der Begründer der amerikanischen Kulturanthropologie ist Franz Boas (1858-1942), der stark beeinflusst wurde vom Deutschen Historismus. Boas ging davon aus, dass jede Kultur ihre eigene Geschichte hat (Partikularismus), einzigartig und nur aus sich selbst heraus zu verstehen ist (emische Sichtweise). Er beschreibt Kultur als individuellen Lernprozess (Enkulturation). Im Gegensatz zu den Evolutionisten setzte er stark auf empirische Forschung. Boas Schüler führten umfangreiche Feldstudien in vielen Teilen der Welt durch. Zu seinen Schülerinnen der 2. Generation gehörten Margaret Mead (1901-1978) und Ruth Benedict (1887-1948), die beide die culture and personality studies entscheidend prägten – das Banard College an dem er unterrichtete war ein College ausschließlich für Frauen.

Positiv hervorzuheben ist, dass der Kulturrelativismus mit der Vorstellung der Überlegenheit des „Eigenen“ brach und anderen Kulturen eine Eigenständigkeit zugestand und diese nicht mehr einer vergleichenden und hierarchisierenden Wertung unterzog. Auf die Kritik, die er auf sich zog wird zu einem späteren Zeitpunkt im Text näher eingegangen.

Funktionalismus/Strukturfunktionalismus (auch: Britische Sozialanthropologie) (19./20. Jahrhundert)

Bronislaw Malinowski (1884-1942) gilt als Begründer des Funktionalismus. Er betrachtete gesellschaftliche Phänomene nach ihren Funktionen zur Erfüllung biologischer und abgeleiteter Bedürfnisse. Bei der Betrachtung der Institutionen ist für ihn deren Effizienz diesbezüglich relevant. Kultur ist die Summe der Institutionen. Der Funktionalismus wurde von Edward Evan Evans-Pritchard (1902-1973) als unzureichend kritisiert, da er der Meinung war man müsse erst die innere Struktur einer Gesellschaft verstehen, bevor eine funktionale Interpretation vorgenommen werden kann. Zeitgleich entwickelte Alfred Radcliffe-Brown die Theorie des Strukturfunktionalismus: Geschichte, Struktur und Komplexität werden zum zentralen Zugang für die Rolle sozialer Institutionen. Die Sicht der Angehörigen einer Gesellschaft ist entscheidend für die Bewertung einer gesellschaftlichen Institution, die nur aus ihrem Kontext heraus erklärbar ist. Da Struktur-/FunktionalistInnen von universellen Merkmalen aller Menschen ausgehen stehen sie in evolutionistischer Tradition und orientierten sich an weltweiten Gemeinsamkeiten kultureller Phänomene.

Neoevolutionismus (20. Jahrhundert)

Seit den 1930er Jahren und nach dem Zweiten Weltkrieg wurden neoevolutionistische Theorien entwickelt und weiterentwickelt und erlebten ihren Durchbruch in den 1960er Jahren. NeoevolutionistInnen gehen davon aus, dass gesellschaftliche Entwicklungen unterschiedlich verlaufen können, auch rückwärts. Damit wird der Idee der Entwicklung von der Rückständigkeit hin zum sozialen Fortschritt eine Absage erteilt: Der Neoevolutionismus verzichtet auf Werturteile und Vermutungen über den Untersuchungsgegenstand und setzt auf nachprüfbare empirische Belege. Einige NeoevolutionistInnen plädieren auch dafür keine hierarchische Bewertung der Kulturphänomene vorzunehmen.

Exkurs: Trommelnde Frauen oder: Warum kontextbezogene Betrachtungen wichtig sind

Die große Errungenschaft aus den kulturrelativistischen Theorien ist die Erkenntnis, dass für das Verständnis kultureller Phänomene ein Eintauchen in die Denk- und Wertesysteme des Untersuchungsgegenstands unabdinglich ist, da es sonst unweigerlich zu Fehlinterpretationen kommt. Dies soll an einem Beispiel, mit dem ich ausführlich befasst habe, verdeutlicht werden.

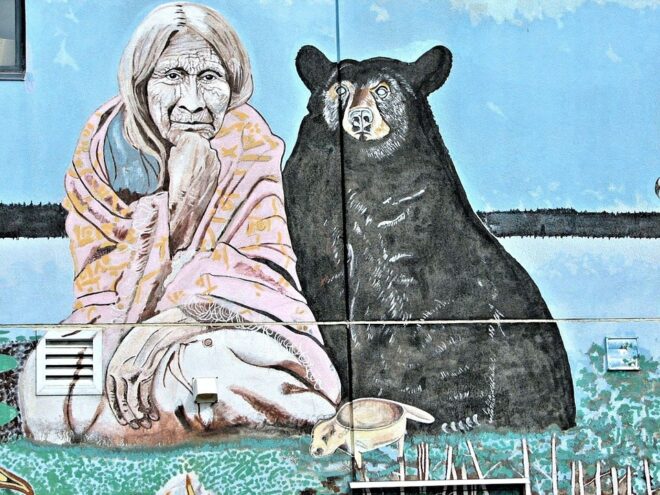

Theodor Baker stellte 1882 die These auf, dass Frauen nicht gleichermaßen an indigener Musik (hier gemeint sind die First Nations in Kanada und den USA) partizipieren wie Männer. Auch heute noch wird die Repräsentation von Frauen am PowWow (Algonkin für Ratsversammlung, Zusammenkunft von nordamerikanischen Indigenen um gemeinsam zu singen, tanzen, storytelling, diskutieren, …) marginalisiert: Der PowWow sei männlich dominiert, die Rolle der Frau sei auf die einer Backgroundsängerin beschränkt, usw. Erst Ende der 1980er und in den 1990er Jahren setzte sich die Erkenntnis bei den ForscherInnen durch, dass indigene Frauen immer eine wichtige Rolle in der indigenen Musik gespielt haben und Hatton/Vander stellen fest, dass Frauen in vielen nördlichen Gemeinschaften aktiv und gleichberechtigt in die PowWow Musik involviert sind.

Trommeln ist von zentraler Bedeutung in der indigenen Musik. Die Beobachtung, dass es häufig Männer sind die trommeln führte ohne emische Betrachtungsweise der indigenen Kulturen zu Fehlinterpretationen.

Die Bedeutung der „Big Drum“ geht auf Wiyaka Sinte Win (Tail Feather Woman) zurück, einer Dakhota-Frau, die Ende des 19. Jahrhunderts lebte. Die Geschichte ist heute unter den Ojibwe weiter verbreitet als unter den Dakhota und es gibt zahlreiche Variationen, aber die Kerngeschichte lautet: Wiyakas Dorf wurde von amerikanischen Soldaten (blue coats) angegriffen. Sie versteckte sich in einem See, die meiste Zeit unter Wasser. Sie wandte sich hilfesuchend an den Schöpfer, der ihr die Vision der „Big Drum“ brachte: Das Schlagen der Trommel würde den Menschen Heilung und Einheit bringen (weshalb man heute auch von einer „Healing Ceremony“ spricht). Tail Feather Woman verließ geleitet durch den Ruf eines Spirits und der Hilferufe der Familie das Wasser und wurde von den Soldaten nicht gesehen, weil sie für diese unsichtbar war. Erschöpft und krank fand sie ihre Familie, die sie gesund pflegte. Sodann zog sie durch das Land und erzählte den Menschen von ihrer Vision und brachte die „Big Drum“-Zeremonie überall hin. Bei der ersten Zeremonie wurden amerikanische Soldaten durch das Schlagen der Trommel aufmerksam und dachten es handele sich um ein Kriegsfest – als sie aber in das Dorf kamen saßen jedoch alle friedlich zusammen. Die Soldaten wurden eingeladen, man aß und trank zusammen und ging in Freundschaft auseinander.

Der Trommel, die den Frieden bringt, symbolisiert den Herzschlag von Mutter Erde. Es herrscht die Vorstellung einer komplementären Beziehung zwischen Männern und Frauen. Die Trommel ist weiblichen Geschlechts (essence of women`s spirit) und wurde den Männern von einer Frau gebracht. Frauen sind in der Vorstellung der indigenen Gesellschaften bereits heilig, stark und machtvoll dadurch, dass sie gebären können, die Schmerzen ertragen und Leben schenken können. Männer hingegen müssen die Erdverbundenheit und das Gleichgewicht mit der Natur durch das Trommeln jedoch erst herstellen. Auch wird durch das Trommeln das Herstellen von Frieden gewährleistet, gegen die kriegerische Natur der Männer. Die weibliche Trommel und die männlichen Trommler symbolisieren das Idealbild der Beziehung zwischen Mann und Frau.

Zu der Frage ob Frauen trommeln dürfen gibt es zwischen den Stämmen unterschiedliche Meinungen:

1) Ja, aber es ist nicht notwendig

2) Ja, und deshalb tun sie es auch

3) Nein

In nur sehr wenigen Stämmen ist es Frauen verboten zu trommeln. In einigen Fällen sehen Frauen das Verbot als Resultat der Internalisierung der Frauenverachtung in Folge des Kolonialismus (Übernahme von weißen Männern).

Frauentrommelgruppen sind sehr willkommen auf den PowWows und nur auf sehr wenigen nicht erwünscht. Es gibt Mixed und All Women Drum Groups. Die einzige Einschränkung: Während der Schwangerschaft oder der Menstruation darf nicht getrommelt werden, da die Frauen währenddessen besonders stark sind und die starke Verbindung mit der Trommel diese zum Zerbrechen bringen könnte.

Man muss sich also hüten aus einer Beobachtung, dass mehr Männer als Frauen auf öffentlichen Veranstaltungen trommeln, die falschen Schlüsse zu ziehen – oder im politischen Kontext verfehlte Forderungen.

Kulturrelativismus versus Universalismus ( = Politische Ebene)

Wenn politisch diskutiert wird, kommt es häufig zu einem Streit zwischen kulturrelativistischen und universalistischen Standpunkten.

Beim Universalismus handelt es sich um eine ethische Betrachtung. Ein ethisches Prinzip wird zu einem Universalismus, einem Ordnungsgesetz erhoben. Die Moralphilosophien von Platon, Aristoteles, Hegel oder Kant oder die Menschenrechtspositionen gehen davon aus, dass es nur eine gültige Ethik gibt, die für alle Menschen in allen Situationen gilt.

Der Kulturrelativismus hingegen versucht die Einstufung aller anderen Kulturen im Hinblick auf die eigene Weltanschauung zu vermeiden: Jedes Moralprinzip ist nur innerhalb einer bestimmten Kultur gültig. Deshalb gilt er in den Augen von Verfechtern der allgemeinen Menschenrechte als verpönt: KulturrelativistInnen sind in deren Augen Menschen, die den Verstoß gegen Menschenrechte als entschuldbar betrachten.

Aber: Das Prinzip der Enkulturation (Sozialisationsprozess) weist in den kulturrelativistischen Positionen darauf hin, dass Moralprinzipien wie zum Beispiel die Menschenrechte nicht einfach da sind und schon immer da waren, sondern sie wurden erst erworben. Der Universalismus hingegen geht davon aus, dass die Menschenrechte (oder andere Moralprinzipien) aus dem abgeleitet werden, „wie jeder Mensch im inneren Kern ist“ (naturalistische Argumentation).

Zwischen diesen beiden Positionen tobt so ein erbitterter Streit:

UniversalistInnen sind der Meinung, dass durch den Kulturrelativismus alle Grausamkeiten, die Menschen angetan werden, ihre Rechtfertigung finden und letztlich dazu diene, dass Kulturen sich gegen Kritik von außen völlig abschotten können. Die Kritik von FGM (Female Genitale Mutilation) würde damit beispielsweise demnach im Sande verlaufen.

KulturrelativistInnen sehen im Universalismus und den Menschenrechten dagegen ein Produkt von „Dead White European Males“ – verwiesen wird auch darauf, dass diese Gleichheitskonzepte die angeblich universell waren, immer Menschengruppen ausschlossen (im alten Griechenland zum Beispiel waren nur Bürger der Stadt inkludiert, Menschenrechte waren zunächst als Männerrechte konstituiert und schlossen Frauen von ihrer Gültigkeit aus).

Eine Kompromissposition strebt deshalb eine Kombination von kulturrelativistischen und universalistischen Prinzipien an, zum Beispiel der „schwache“ Kulturrelativismus, dem an kulturspezifischen Formen und Interpretationen von Menschenrechten gelegen ist. Dem entspricht u.a. das Vorgehen von Entwicklungszusammenarbeits-Projekten auf ein erkanntes Problem Möglichkeiten zur Vermittlung zu finden, die von den Menschen auch angenommen werden. Ein weiterer Ansatz ist es die drei Generationen der Menschenrechte unterschiedlich zu behandeln, sprich die Menschenrechte der ersten Generation gelten als unantastbar, bei denen der zweiten und dritten Generation sind zumindest Diskussionen möglich.

Exkurs: Amnesty und die Prostitution

Amnesty International begründet seine Position der vollständigen Entkriminalisierung der Prostitution (inklusive Bordellbetrieb und Freiertum) mit dem Argument der Menschenrechte. Nach deren Meinung fällt explizit der Zugang von Männern zu Prostitution unter deren Menschenrechte, da Sexualität (am lebenden Objekt) als Grundbedürfnis konstruiert wird.

Amnesty Prostitution Policy document S.6

Amnesty Prostitution Policy document S.5

Dieses Beispiel einer bekannten und vielfach geschätzten Menschenrechtsorganisation sollte zeigen, dass das mit dem Universalismus mindestens auch nicht so eindeutig oder einfach ist.

Fazit

Wenn ich versuche eine Kultur aus sich heraus zu verstehen und soziale Mechanismen nachzuvollziehen, heißt das nicht gleichzeitig, dass ich sie legitimiere.

Wissenschaftliche Konzepte sind erst einmal wissenschaftliche Konzepte, jeweils mit ihren Vor- und Nachteilen. Manche erweisen sich als hilfreich, manche als unbrauchbar

Wissenschaftliche Konzepte sind immer auch ein Spiegel ihrer Zeit – Denk- und Wertstrukturen einer Epoche spiegeln sich mitunter in ihnen wieder.

Aus feministischer Sicht ist es nicht problematisch kulturrelativistisch zu analysieren und zu verstehen – problematisch wird es, wenn (physische oder symbolische) Gewalt gegen Frauen mit dem Kultur-Argument legitimiert wird.

Aus feministischer Sicht birgt aber auch der Universalismus die Gefahr Gewalt gegen Frauen als ethisch korrekt zu proklamieren und damit zu legitimieren (siehe das Amnesty-Beispiel).

In Kombination mit evolutionistischen Denkweisen tappt man aus feministischer Sicht meines Erachtens ebenso in eine Falle, wenn man die Lage der Frau in der „westlichen“ (zivilisierten) Welt im Vergleich zu anderen (barbarischen, im Mittelalter feststeckenden) Kulturen als „freier“ und Fortschritt hierarchisiert. Hier besteht dann manchmal auch die Gefahr des Kulturrelativismus gegenüber der eigenen Kultur.

Andrea Dworkin und andere Radikalfeministinnen haben deutlich gemacht wie die vermeintliche sexuelle Befreiung zu einem Bumerang für die Frauen in den „westlichen“ Gesellschaften geworden ist. Der Soziologie Bourdieu schreibt in seinem beachtenswerten Buch „Die Männliche Herrschaft“ (im Rückgriff auf feministische Analysen) jene Anpassungsleistungen der männlichen Herrschaft, die sich in immer anderen Ausprägungen reproduziert.

Frauen überall auf der Welt teilen sehr ähnliche Unterdrückungssymptome. Andrea Dworkin schlug vor die gegen Frauen ausgeübte Gewalt durch Männer als Maßstab für den Befreiungsgrad der Fau in einer Gesellschaft zu nehmen. Wenn mehr als jede dritte Frau in Europa Opfer von männlicher Gewalt wird, wenn in „westlichen“ Ländern die kommerzielle sexuelle Ausbeutung von Frauen hoch organisiert und legalisiert als Normalität gilt, erscheint es mir zynisch unsere Lage als Frauen als auch nur annähernd frei zu bezeichnen. Meine These wäre demnach: Ja, die Unterdrückung der Klasse Frau kommt in unterschiedlichen kulturellen Kontexten unterschiedlich daher. Wir sollten jedoch nicht den Fehler machen uns in einer Sicherheit zu wiegen in der wir uns nicht befinden und zu proklamieren wir seien weniger unterdrückt als „die Anderen“. Wir wurden in unsere jeweilige Unterdrückung sozialisiert, deshalb haben wir sie in vielfacher Weise unbewusst schon längst internalisiert. Woher wissen wir ob die Empfindung einer Frau aus einem anderen gesellschaftlichen Kontext, die mit der Hypersexualisierung unserer Gesellschaft und allgegenwärtigen Objektifizierung von Frauen bei uns konfrontiert wird, nicht bei ihr zu ähnlichen Bewertung („Ja in meiner Kultur werde ich unterdrückt, aber zum Glück bin ich noch ein bisschen freier als die…“) führt? Dies bringt uns nicht weiter, wir sollten schlicht dafür kämpfen, dass alle Frauen überall ein Leben ohne Gewalt, in Frieden und und ohne geschlechtsspezifische Unterdrückung leben können.